最近搜尋紀錄

熱門景點

台北

日月潭

阿里山國家風景區

高雄

台中

西安 最新活動(8 月更新)

Are you interested in Tropical Palm Tree Paint Night?

245 people have participated in this

poll

Yes

No

50%

50%

類型

位置

事件狀態

熱門程度

開始時間

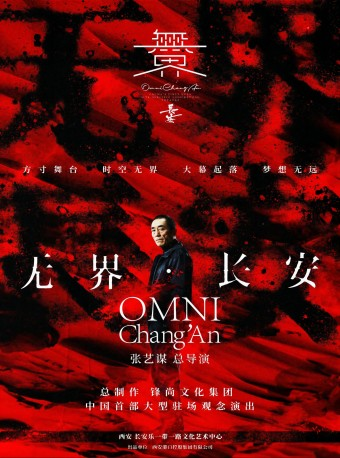

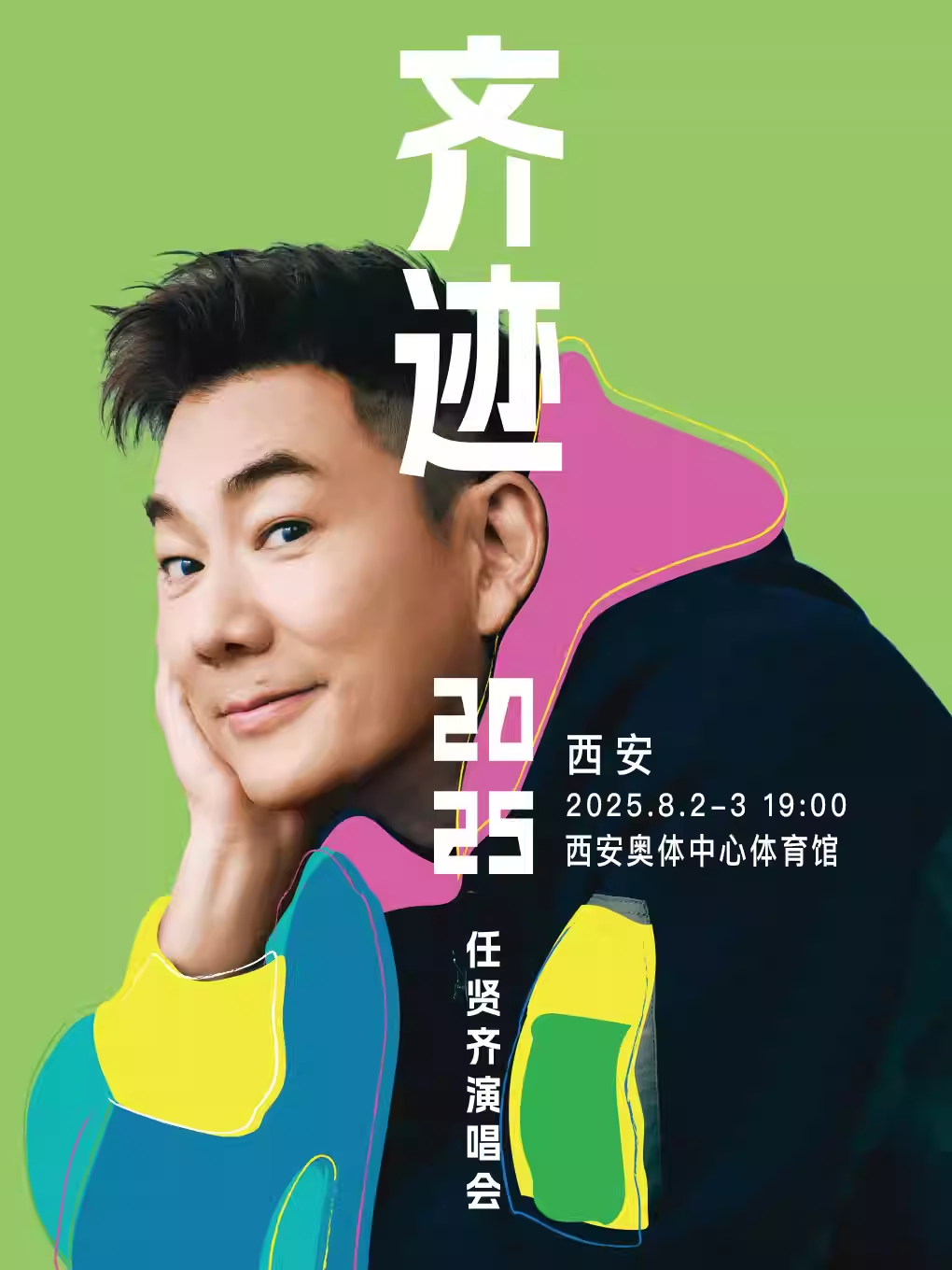

任賢齊《齊跡2025巡迴演唱會》西安站|演唱會 | 西安奧體中心體育館

2025年8月2日至8月3日,任賢齊將在西安奧體中心體育館舉辦《齊跡2025巡迴演唱會》西安站,這是他演唱會巡迴中的一站。這位音樂天皇自2019年開始已在全球舉辦超過100場演出,帶給觀眾一場場沉浸式的視聽盛宴。無論是友情、愛情還是親情,他的歌曲貫穿我們的成長歷程,見證著青春的歡笑與淚水。此次演唱會將以嶄新的節目和舞台效果再次震撼大家,讓您重温年少無憂的時光。票價範圍廣泛,從499元到1299元不等,讓更多人有機會參與這場難得的音樂盛事。加入我們,共同見證下一個奇蹟的誕生!

【大英圖書館·世界像素】西北首展(人生必看寶藏博物展)|展覽休閒 | 大英圖書館·世界像素-西北首展

西安即將舉辦名為【大英圖書館·世界像素】西北首展(人生必看寶藏博物展),活動將於2024年12月21日至2025年10月07日在陝西省圖書館高新館區五樓盛大開幕。該展覽位於丈八溝街天谷七路陳家莊陝西省圖書館(高新館區)5樓,是一場不容錯過的文化盛事。展覽提供多種票價選擇,從19.9港元到149港元不等,讓觀眾可以根據需求選擇合適的門票。除了展覽本身,還有更多精彩的內容等著您探索。無論您是博物館愛好者還是文化探索者,這場展覽定將給您帶來豐富的見聞和深刻的啟發。趕緊預定時間,一起來探索這個充滿寶藏的博物展吧!

【陝西科技館】“太空主題&恐龍主題”VR沉浸式探索體驗|展覽休閒 | 陝西科技館

位於西安的陝西科技館將於2024年12月25日至2026年12月24日舉辦名為“太空主題&恐龍主題”VR沉浸式探索體驗活動。活動地點位於陝西科技館長安雲北館二層2-06號商鋪,展覽時間為每天9:00至18:00(節假日9:00-20:00),週一閉館。參與者將有機會體驗到太空和恐龍主題相關的虛擬實境探索,票價範圍從69元至422元不等,讓您可以探索這兩個引人入勝的主題,感受前所未有的視覺饗宴。這是一次絕佳的機會,讓您在虛擬世界中探索未知的奧秘,不容錯過。

永恆之美·巴黎聖母院大型VR展 | 西安

巴黎聖母院,作為法國的文化瑰寶,在失火五年後,人們都在熱切期盼其重現輝煌。此次《永恆之美•巴黎聖母院》沉浸式無界 VR 體驗展覽,正是基於科學方法和歷史數據,對巴黎聖母院內部及其周邊環境進行了精確勘測和建模還原,成為了全球此類新型文旅體驗,並在中國大陸亮相。

陝西歌舞大劇院非遺《仿唐樂舞》 | 陝西歌舞大劇院

《唐樂舞》薈萃歷代歌舞所長,集詩、詞、歌、賦予吹奏彈唱,融鍾、鼓、琴、瑟於輕歌曼舞,兼收西域絲綢之路沿線眾多少數民族及國外文化之精粹,充分體現盛唐王朝百國朝賀、民族交融的鼎盛景象和風土人情。於2013 年入選“陝西省第三批非物質文化遺產”名錄。

在依據大量史料和研究成果的基礎上,放、包容、融合的胸襟。舞台呈現仿效唐代樂舞所獨具的形制、曲目、風格、韻律,以增強樂舞藝術的形式美、儀典感。作為陝西省非物質文化遺產的《唐樂舞》,融樂、舞、詩、歌、畫、服飾於一爐,節目的名目、體裁及範式,皆出自《舊唐書》《新唐書》、《唐會要》、《全唐詩》、《教坊記》《樂府雜錄》等史籍可考的唐代大麴、散樂、坐部樂、立部樂、軟舞、健舞等。

《唐樂舞》薈萃歷代歌舞所長,集詩、詞、歌、賦予吹奏彈唱,融鍾、鼓、琴、瑟於輕歌曼舞,兼收西域絲綢之路沿線眾多少數民族及國外文化之精粹,充分體現盛唐王朝百國朝賀、民族交融的鼎盛景象和風土人情。於2011年入選“陝西省第三批非物質文化遺產”名錄。

開場

《華清宮》是唐玄宗與楊貴妃觀看演出並召見文武百官的場所,其規模壯觀華麗,氣勢雄偉,在古樂器的演奏下,表現了唐王朝鼎盛輝煌的氣勢。

女子群舞

《白苧舞》遠在晉代就見於記載的一種民間舞蹈,至唐代更為盛行,舞者長袖均用白色苧麻縫製,翩翩起舞時長袖敏捷飄搖之妙恰似彩雲追月,優美典雅,故名《白苧舞》。

笙獨奏

《春鶯囀》傳說唐太宗冊封太子典禮之時,恰逢黃鶯飛過,視為吉祥之意,遂命樂官譜曲慶賀而由此得名,此曲歡快清脆,婉轉動聽,是盛唐樂舞代表作之一。

女子群舞

《踏歌》少女們迎著春風邊歌邊舞踏青而來,舞蹈表現了古代少女嚮往幸福美好生活的情景。

男子舞蹈

《金剛力士》面具舞蹈在中國古代就有記載,到了唐代十分盛行,這個舞蹈通過驅逐疫鬼,戰勝邪惡。表現唐代人民嚮往太平生活的願望。

女子群舞

《雁塔佛光》舞蹈表現盛唐時期,古老長安的雁塔、佛光普照,給當時的人們帶來了宏大智慧和吉祥,國泰民安,萬代永昌。

嗩吶重奏

《打棗》選自民間樂器,以嗩吶卡腔表現了收獲季節,老人小孩會聚一起愉悅自樂,表現了一家人喜慶豐收的歡快場面。

女子群舞

《霓裳羽衣舞》是唐代宮廷舞蹈之一,相傳唐玄宗擅長音律,一日夢遊月宮仙境,目睹眾多仙女身著彩雲般美妙的服飾在天空中漫舞輕歌。夢醒之後譜出音律,交予愛妃楊玉環編。

鼓樂

《鴨子拌嘴》、《老虎磨牙》這兩首打擊樂曲,前者取材西安鼓樂,後者取材渭北民間鼓樂。樂曲刻畫鴨子吵嘴嬉戲的生動和虎行風生的威武雄姿。

尾聲

《大唐禮樂》通過莊穆輝煌的慶典場面和五彩繽紛的樂舞表演,展現大唐空前的繁盛景象和泱泱國風,展示東方樂舞文化的神韻風采。

老秦人茶藝劇場 | 秦始皇帝陵博物院(兵馬俑)

陝西是知名的曆史大省,各種名勝古跡數不勝數,當然也會有一些你知道或者不知道的非物質文化遺產。在秦始皇兵馬俑旁邊有一個名叫老秦人茶藝劇場的文化小劇場,劇場主要演出的是陝西的兩大非物質文化遺產華陰老腔和華州皮影。

陝西秦腔非遺《秦娃娃》 | 陝西歌舞大劇院

《大秦腔》作為陝西為數不多將非遺表演搬上大劇場的一台演出,秦腔、華陰老腔、皮影戲、碗碗腔、杖頭木偶、戲曲技巧等一系列非物質文化遺產被串聯起來,在40分鐘的演出時間裡,能夠體會到陝西西安濃厚的風味民俗。

每個人記憶中都有自己鍾愛的西安風格,西安作為13朝古都,有著悠久的歷史文化;同時在千百年來老百姓生活中,那些口口相傳的民俗表演藝術,更是西安歷史文化的“活化石”,是中華民族的“根”。陝歌大劇院上演的非物質文化遺產演出《大秦腔》,是新劇目、新體驗,老文化、老傳承,新舊交替的碰撞下,帶來的是更加豐富的創新表達、爆點不斷的舞台效果。

第一幕:

《碗碗腔》是一種中國傳統的戲曲劇種,主要流行於陝西省。它起源於明清時期的民間藝人演唱形式,後逐漸發展成為一種獨特的地方戲曲形式。碗碗腔通常是由一個人獨唱,伴隨著打擊樂器節奏和動作表演,具有獨特的音韻和節奏感。

第二幕:

皮影《鶴與龜》是一種中國傳統的戲曲表演形式,利用透明的皮影人物在燈光下投射到幕布上,通過操縱皮影人物來講述故事、傳達價值觀念和展示藝術表現。皮影戲最早誕生於西漢時期,至今已有兩千多年的歷史。

第三幕:

木偶戲《鍾馗探路》是一種傳統的木偶表演形式,源自中國民間藝術。它通常由一個木製頭部和一個手柄組成,演員通過手持杖頭木偶的手柄來操控木偶的動作和表情,從而進行表演。

第四幕:

《華陰老腔》是陝西省華陰地區傳統的戲曲劇種之一,也被稱為“華陰腔”或“陝北老腔”。它起源於清朝時期,具有悠久的歷史和深厚的文化底蘊。華陰老腔以其獨特的唱腔、表演形式和戲曲風格而聞名,被譽為陝北地區的“國粹”。

第五幕:

《戲曲技巧展示》陝西京劇是陝西省地方戲曲劇種之一,也被稱為“秦腔”或“陝西秦腔”。它是在京劇的基礎上發展而來,結合了漢唱、秦腔和京劇等多種元素,形成了獨特的風格。陝西京劇以其獨特的唱腔、表演形式和戲曲風格而聞名,被譽為中國戲曲藝術中的珍品。

第六幕:

《飄彩》是一種傳統的民間藝術表演形式,源自陝西省。在飄彩表演中,表演者手持五色絲線或五色絹帶,以特定的動作和技巧將絲線或絹帶拋向空中,並在舞動中形成美麗的圖案和花紋。

陝西歌舞大劇院非遺《仿唐樂舞》 | 陝西歌舞大劇院

《唐樂舞》薈萃歷代歌舞所長,集詩、詞、歌、賦予吹奏彈唱,融鍾、鼓、琴、瑟於輕歌曼舞,兼收西域絲綢之路沿線眾多少數民族及國外文化之精粹,充分體現盛唐王朝百國朝賀、民族交融的鼎盛景象和風土人情。於2013 年入選“陝西省第三批非物質文化遺產”名錄。

在依據大量史料和研究成果的基礎上,放、包容、融合的胸襟。舞台呈現仿效唐代樂舞所獨具的形制、曲目、風格、韻律,以增強樂舞藝術的形式美、儀典感。作為陝西省非物質文化遺產的《唐樂舞》,融樂、舞、詩、歌、畫、服飾於一爐,節目的名目、體裁及範式,皆出自《舊唐書》《新唐書》、《唐會要》、《全唐詩》、《教坊記》《樂府雜錄》等史籍可考的唐代大麴、散樂、坐部樂、立部樂、軟舞、健舞等。

《唐樂舞》薈萃歷代歌舞所長,集詩、詞、歌、賦予吹奏彈唱,融鍾、鼓、琴、瑟於輕歌曼舞,兼收西域絲綢之路沿線眾多少數民族及國外文化之精粹,充分體現盛唐王朝百國朝賀、民族交融的鼎盛景象和風土人情。於2011年入選“陝西省第三批非物質文化遺產”名錄。

開場

《華清宮》是唐玄宗與楊貴妃觀看演出並召見文武百官的場所,其規模壯觀華麗,氣勢雄偉,在古樂器的演奏下,表現了唐王朝鼎盛輝煌的氣勢。

女子群舞

《白苧舞》遠在晉代就見於記載的一種民間舞蹈,至唐代更為盛行,舞者長袖均用白色苧麻縫製,翩翩起舞時長袖敏捷飄搖之妙恰似彩雲追月,優美典雅,故名《白苧舞》。

笙獨奏

《春鶯囀》傳說唐太宗冊封太子典禮之時,恰逢黃鶯飛過,視為吉祥之意,遂命樂官譜曲慶賀而由此得名,此曲歡快清脆,婉轉動聽,是盛唐樂舞代表作之一。

女子群舞

《踏歌》少女們迎著春風邊歌邊舞踏青而來,舞蹈表現了古代少女嚮往幸福美好生活的情景。

男子舞蹈

《金剛力士》面具舞蹈在中國古代就有記載,到了唐代十分盛行,這個舞蹈通過驅逐疫鬼,戰勝邪惡。表現唐代人民嚮往太平生活的願望。

女子群舞

《雁塔佛光》舞蹈表現盛唐時期,古老長安的雁塔、佛光普照,給當時的人們帶來了宏大智慧和吉祥,國泰民安,萬代永昌。

嗩吶重奏

《打棗》選自民間樂器,以嗩吶卡腔表現了收獲季節,老人小孩會聚一起愉悅自樂,表現了一家人喜慶豐收的歡快場面。

女子群舞

《霓裳羽衣舞》是唐代宮廷舞蹈之一,相傳唐玄宗擅長音律,一日夢遊月宮仙境,目睹眾多仙女身著彩雲般美妙的服飾在天空中漫舞輕歌。夢醒之後譜出音律,交予愛妃楊玉環編。

鼓樂

《鴨子拌嘴》、《老虎磨牙》這兩首打擊樂曲,前者取材西安鼓樂,後者取材渭北民間鼓樂。樂曲刻畫鴨子吵嘴嬉戲的生動和虎行風生的威武雄姿。

尾聲

《大唐禮樂》通過莊穆輝煌的慶典場面和五彩繽紛的樂舞表演,展現大唐空前的繁盛景象和泱泱國風,展示東方樂舞文化的神韻風采。

永恆之美·巴黎聖母院大型VR展 | 西安

巴黎聖母院,作為法國的文化瑰寶,在失火五年後,人們都在熱切期盼其重現輝煌。此次《永恆之美•巴黎聖母院》沉浸式無界 VR 體驗展覽,正是基於科學方法和歷史數據,對巴黎聖母院內部及其周邊環境進行了精確勘測和建模還原,成為了全球此類新型文旅體驗,並在中國大陸亮相。

陝西秦腔非遺《秦娃娃》 | 陝西歌舞大劇院

《大秦腔》作為陝西為數不多將非遺表演搬上大劇場的一台演出,秦腔、華陰老腔、皮影戲、碗碗腔、杖頭木偶、戲曲技巧等一系列非物質文化遺產被串聯起來,在40分鐘的演出時間裡,能夠體會到陝西西安濃厚的風味民俗。

每個人記憶中都有自己鍾愛的西安風格,西安作為13朝古都,有著悠久的歷史文化;同時在千百年來老百姓生活中,那些口口相傳的民俗表演藝術,更是西安歷史文化的“活化石”,是中華民族的“根”。陝歌大劇院上演的非物質文化遺產演出《大秦腔》,是新劇目、新體驗,老文化、老傳承,新舊交替的碰撞下,帶來的是更加豐富的創新表達、爆點不斷的舞台效果。

第一幕:

《碗碗腔》是一種中國傳統的戲曲劇種,主要流行於陝西省。它起源於明清時期的民間藝人演唱形式,後逐漸發展成為一種獨特的地方戲曲形式。碗碗腔通常是由一個人獨唱,伴隨著打擊樂器節奏和動作表演,具有獨特的音韻和節奏感。

第二幕:

皮影《鶴與龜》是一種中國傳統的戲曲表演形式,利用透明的皮影人物在燈光下投射到幕布上,通過操縱皮影人物來講述故事、傳達價值觀念和展示藝術表現。皮影戲最早誕生於西漢時期,至今已有兩千多年的歷史。

第三幕:

木偶戲《鍾馗探路》是一種傳統的木偶表演形式,源自中國民間藝術。它通常由一個木製頭部和一個手柄組成,演員通過手持杖頭木偶的手柄來操控木偶的動作和表情,從而進行表演。

第四幕:

《華陰老腔》是陝西省華陰地區傳統的戲曲劇種之一,也被稱為“華陰腔”或“陝北老腔”。它起源於清朝時期,具有悠久的歷史和深厚的文化底蘊。華陰老腔以其獨特的唱腔、表演形式和戲曲風格而聞名,被譽為陝北地區的“國粹”。

第五幕:

《戲曲技巧展示》陝西京劇是陝西省地方戲曲劇種之一,也被稱為“秦腔”或“陝西秦腔”。它是在京劇的基礎上發展而來,結合了漢唱、秦腔和京劇等多種元素,形成了獨特的風格。陝西京劇以其獨特的唱腔、表演形式和戲曲風格而聞名,被譽為中國戲曲藝術中的珍品。

第六幕:

《飄彩》是一種傳統的民間藝術表演形式,源自陝西省。在飄彩表演中,表演者手持五色絲線或五色絹帶,以特定的動作和技巧將絲線或絹帶拋向空中,並在舞動中形成美麗的圖案和花紋。

老秦人茶藝劇場 | 秦始皇帝陵博物院(兵馬俑)

陝西是知名的曆史大省,各種名勝古跡數不勝數,當然也會有一些你知道或者不知道的非物質文化遺產。在秦始皇兵馬俑旁邊有一個名叫老秦人茶藝劇場的文化小劇場,劇場主要演出的是陝西的兩大非物質文化遺產華陰老腔和華州皮影。

【西安】雲起·久仰了中國畫 | 西安

《久仰了 中國畫》光影展區選取200幅傳世中國畫製作成50分鐘光影動畫,講述中國藝術史的輝煌故事;靜態展區專業導覽精講70+幅古代名畫。帶領大家穿越千年,對話文人雅士,沉浸式感受唐宋黃金時期的詩畫魅力,瞭解當年名人大家的創作心路與趣味小事。

從莫奈、梵高到畢加索藝術展|展覽休閒 | 陝西省圖書館(高新館區)3F西區

這場名為“從莫奈、梵高到畢加索藝術展”的盛事將於2025年4月26日至8月31日在西安舉行。展覽地點位於陝西省圖書館(高新館區)3樓西區,具體地址為天谷七路899號。展覽將於週二至週日的11:00至20:00開放,售票截止時間為19:00,週一休館,節假日除外。門票價格範圍從29.9至258不等。為了保證您的權益,請注意門票一經售出,不支持退票,逾期作廢。請在購票前詳細閲讀説明,核對信息後再下單,並按照展覽的使用説明和時間前來參觀。這次多位傑出藝術家的作品匯聚一堂,必將為您呈現一場藝術盛宴。趕快預定您的門票,來一場心靈之旅吧!

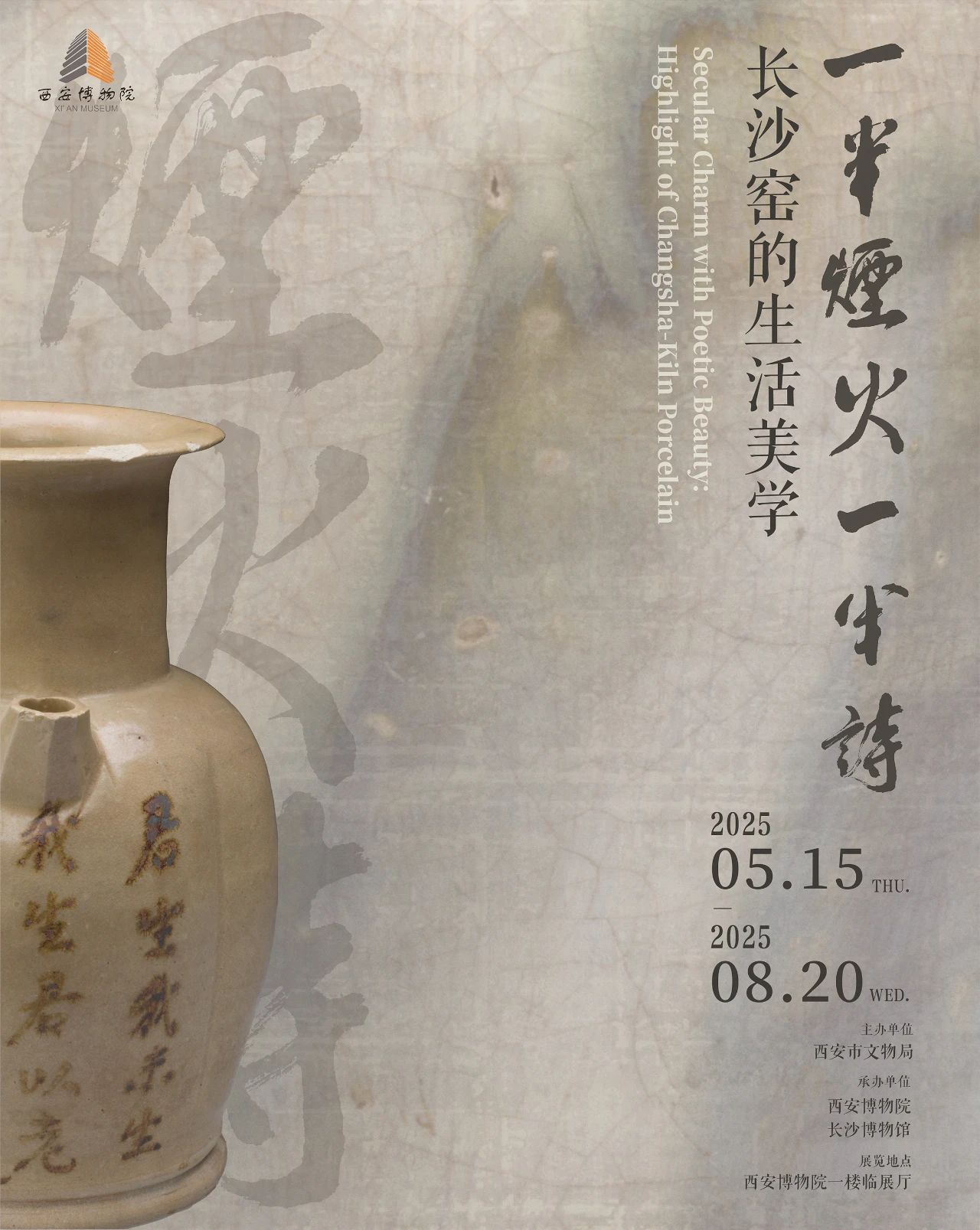

《一半煙火一半詩:長沙窯的生活美學》西安博物院年度特展 | 西安博物院

展覽共展出各類文物204件組。其中長沙窯瓷器188件組,包括繪畫、詩文、書法、貼花等各類裝飾瓷器以及捏塑、瓷玩、陶範、“黑石號”出水文物等;西安博物院藏青瓷、白瓷16件組,與長沙窯瓷器共同呈現唐代“南青北白長沙彩”的瓷業發展格局。

《大唐圓夢 薪火相傳》西安大唐西市博物館開館十五週年回顧展 | 大唐西市博物館

精心遴選歷年留存的百餘幅照片,結合圖表、文字和實物資料,展現西安大唐西市博物館的籌備、建設、開放、運營及十五年的發展歷程。西安大唐西市博物館是全國唯一建於隋唐長安城西市遺址之上的民辦博物館,是被社會各界認可的民營資本保護國家珍貴歷史文化遺產並興建博物館的範例。自2010年建館開放以來累計接待觀眾780餘萬人次,在常設展覽“絲路起點 盛世商魂”的基礎上舉辦線上線下臨展100餘個,其中出入境辦展近10次,組織教育活動500餘場,舉辦國際國內會議數十次,出版科研成果20餘種,發起成立首個絲綢之路國家博物館友好聯盟,會員已達70家,與絲路沿線18個國家,25家國際博物館建立了友好館關係。展覽將力求全方位展示西安大唐西市博物館在遺址、藏品、展覽、科研、教育、文創、對外交流方面的成就,反映西安大唐西市博物館在展示、傳承和弘揚絲路文化,服務“一帶一路”建設,促進世界文明互鑒交流等方面的積極作為。

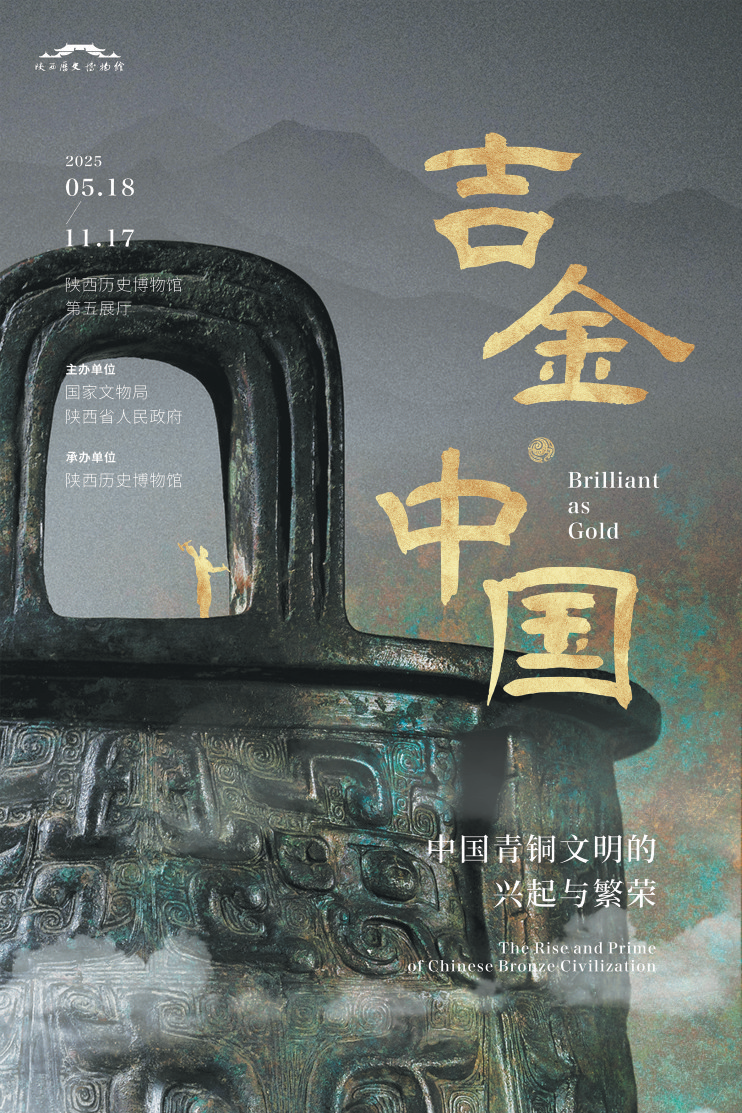

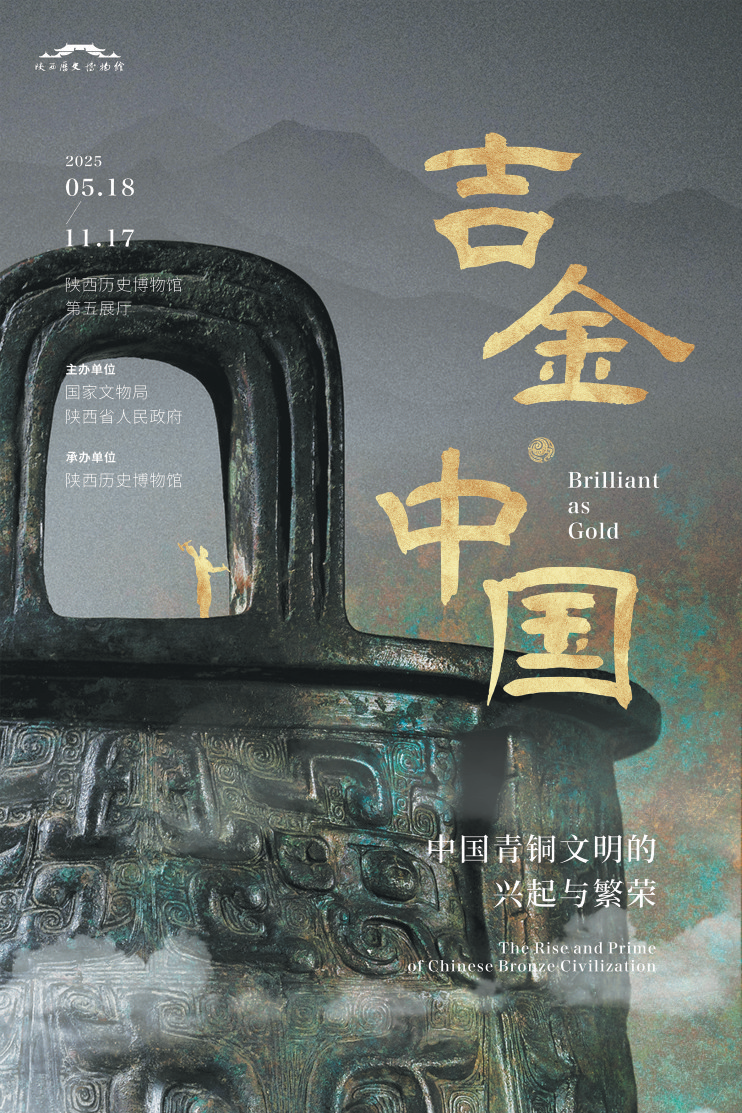

《吉金·中國:中國青銅文明的興起與繁榮》青銅器展 | 陝西曆史博物館

5月15日,陝西曆史博物館“吉金·中國——中國青銅文明的興起與繁榮”(以下簡稱“吉金·中國”展)大型原創展覽開啟預展模式。本次展覽彙集了來自全國17個省(市、區)共51家文博單位的341件(組)展品,將在3天預展期後,於5月18日正式開展,展至11月17日結束。

《吉金·中國:中國青銅文明的興起與繁榮》青銅器展 | 陝西曆史博物館

5月15日,陝西曆史博物館“吉金·中國——中國青銅文明的興起與繁榮”(以下簡稱“吉金·中國”展)大型原創展覽開啟預展模式。本次展覽彙集了來自全國17個省(市、區)共51家文博單位的341件(組)展品,將在3天預展期後,於5月18日正式開展,展至11月17日結束。

《眉毛橫眼上》武晨個展 | 西安

拋開禪趣和過度思辨,“眉毛橫眼上”是一種很好的觀看繪畫的方式,繪畫所呈現的表象就在眼前,不需要過度依靠文本式和知識化的說明書,繪畫本身就有充足的訊息和能量,有待觀眾代入自身經驗去體會,直接觀看,還給眼睛自由,或許正是觀看繪畫的不二法門。

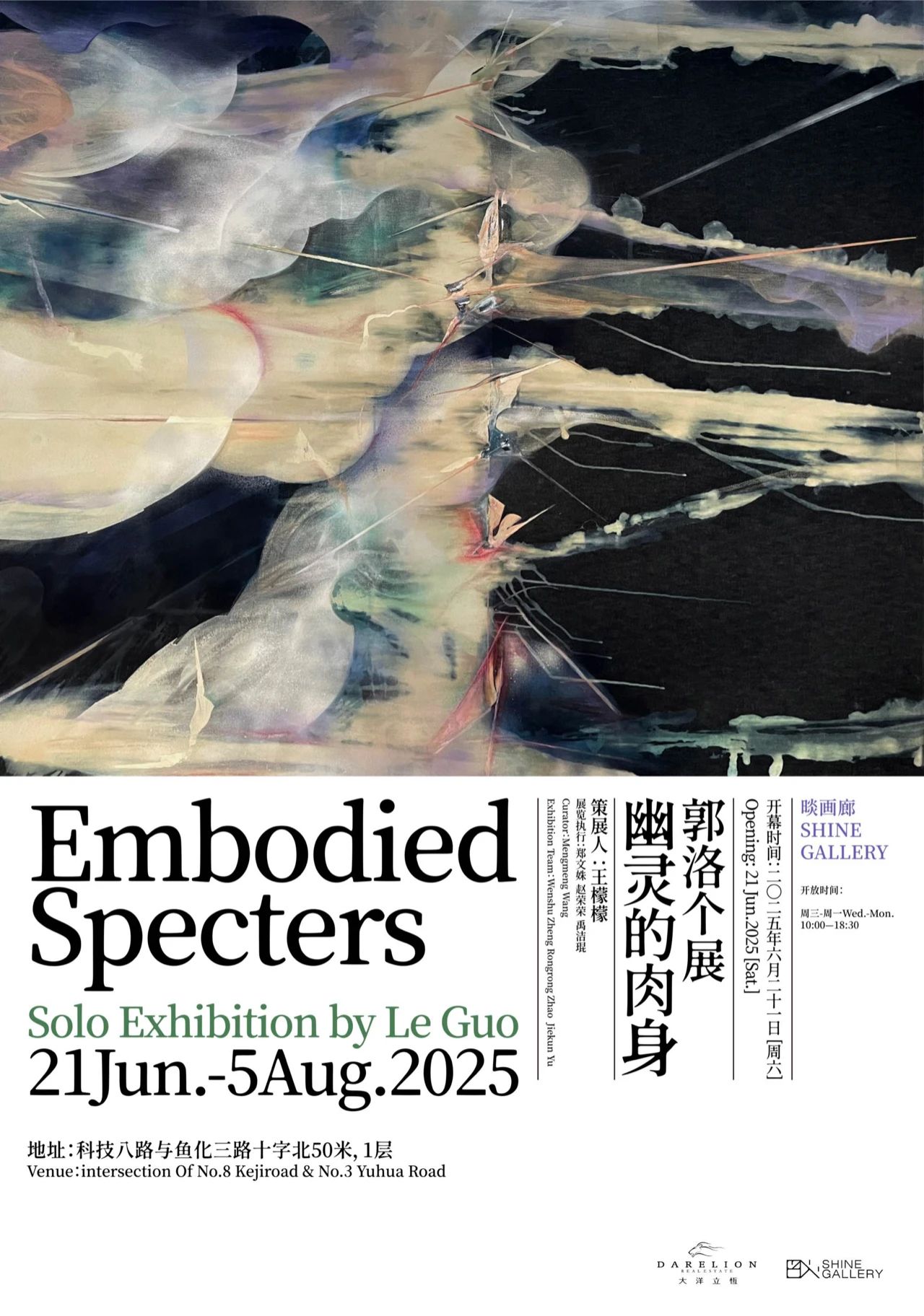

郭洛個展《幽靈的肉身》 | 西安

“幽靈的肉身”是一個悖論式的命題——“肉身”意味著感知、重量與現實的在場,而“幽靈”則指向虛無、缺席以及歷史的糾纏。從德里達提出的“幽魅學”(hauntology)出發,這一標題不僅指難以具象化的“幽靈性”經驗,也強調身體作為感知與行動的發生地,在繪畫中留下可感卻難以言說的印記。在郭洛的繪畫中,這一悖論成為圖像實踐的隱喻:他的作品並不意圖呈現某種穩定的圖像,而是一種在不確定的動作與能量中生成的視覺經驗。他的畫布仿若一個遊離不定的場域,記錄著具身行為的能量釋放,也召喚著尚未成形的視覺象徵——幽靈的肉身,圖像的未至。

郭洛個展《幽靈的肉身》 | 西安

“幽靈的肉身”是一個悖論式的命題——“肉身”意味著感知、重量與現實的在場,而“幽靈”則指向虛無、缺席以及歷史的糾纏。從德里達提出的“幽魅學”(hauntology)出發,這一標題不僅指難以具象化的“幽靈性”經驗,也強調身體作為感知與行動的發生地,在繪畫中留下可感卻難以言說的印記。在郭洛的繪畫中,這一悖論成為圖像實踐的隱喻:他的作品並不意圖呈現某種穩定的圖像,而是一種在不確定的動作與能量中生成的視覺經驗。他的畫布仿若一個遊離不定的場域,記錄著具身行為的能量釋放,也召喚著尚未成形的視覺象徵——幽靈的肉身,圖像的未至。

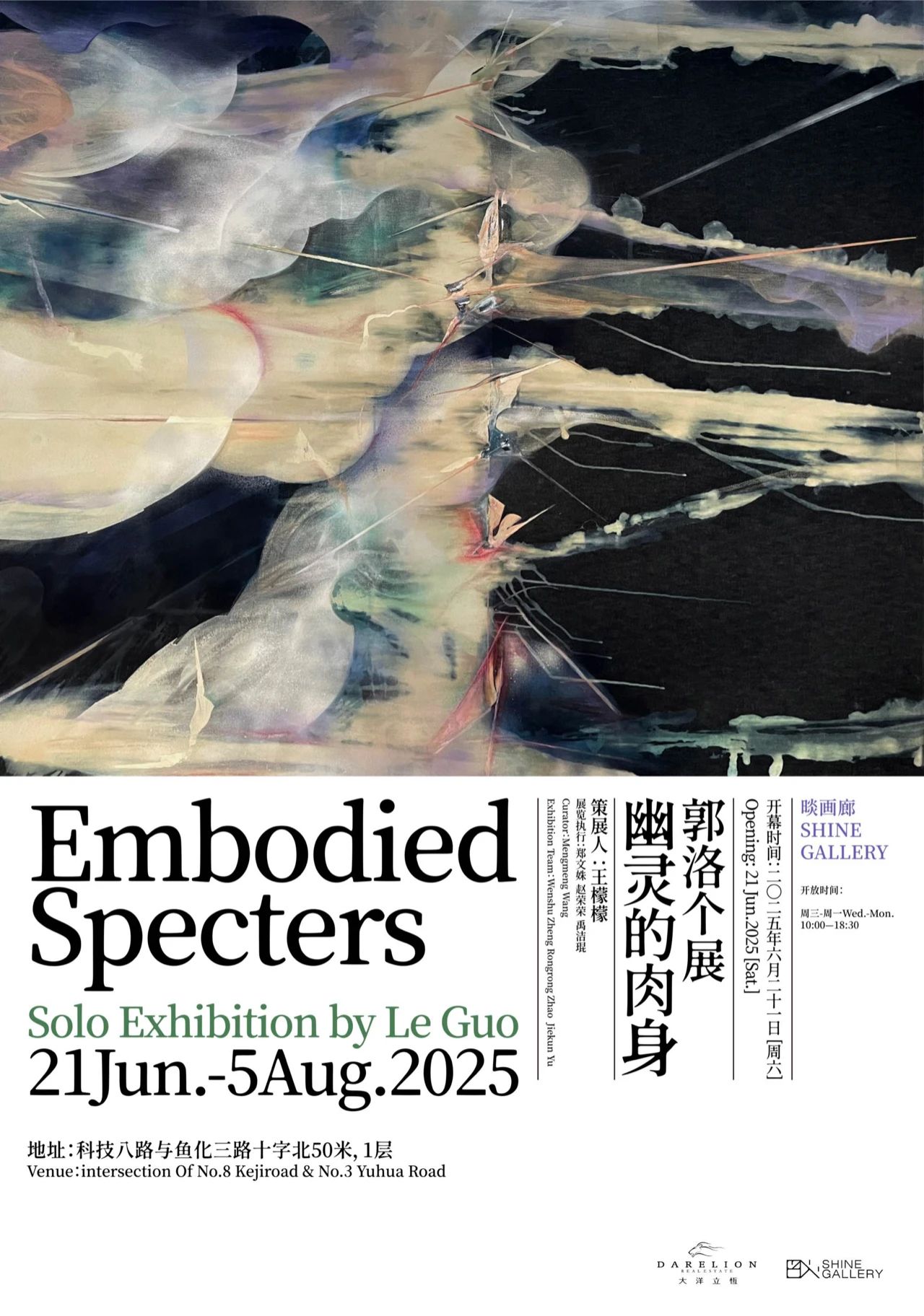

西安 · 中國首部大型駐場觀念演出·張藝謀導演作品《無界·長安》 | 西安

中國首部大型駐場觀念演出

張藝謀導演作品《無界·長安》

章節一《和鳴》

章節二《霓裳》

章節三《影人》

章節四《萬象》

章節五《長安》

章節六《重圓》

章節七《共生》

章節八《傳奇》

話劇九人民國知識分子系列作品 話劇《雙枰記》|話劇歌劇 | 開元大劇院-大劇場

這場名為話劇九人民國知識分子系列作品 話劇《雙枰記》的演出將於2025年8月2日至2025年8月3日在西安市開元大劇院-大劇場舉行。演出地點位於西安市未央區鳳城九路與開元路十字西南角。觀眾需注意,樂池區域開放入座,第一排為演出實際第一排;然而樓座兩側及後區可能存在部分視線遮擋,購票時請謹慎考慮。票價範圍從180元至580元不等,費用視座位位置而定。這部話劇作品將為觀眾帶來精彩的表演,不容錯過。

8.2「KPOPBOOM西安站」BIGBANG專場|千人KPOP派對|演唱會 | 西演SPACE·塞斯拾陸

西安市將於2025年8月2日舉辦“8.2「KPOPBOOM西安站」BIGBANG專場|千人KPOP派對”活動,地點位於西安市新城區的西演SPACE·塞斯拾陸。活動將帶來一場熱情洋溢的KPOP派對,粉絲們將有機會享受BIGBANG的現場音樂,感受KPOP音樂的魅力。門票售價從88元至188元不等,讓更多喜愛韓國流行音樂的粉絲能夠參與其中。請注意,儘管是BIGBANG專場,但BIGBANG本人將不會親臨現場,主辦方享有音像文件使用的權力。這將是一場不容錯過的音樂派對,讓您沉浸在KPOP的熱情中,共同度過一個難忘的夜晚。

西安 · 任賢齊《齊跡2025巡迴演唱會》西安站 | 西安奧體中心-體育館

任賢齊“齊跡”演唱會由2019年開始,已經在世界各地演出超過100場。 每一個現場都給觀眾帶來沉浸式的視聽盛宴, 熟悉的旋律一響,瞬間將大家帶回青春歲月。 青春也許不再,但歲月永遠長流 任賢齊的歌陪著我們長大, 見證了我們青春的歡笑與淚水, 我們陪著他一路走來, 他的歌是青春永不落幕的回憶。 “齊跡”2025任賢齊演唱會,將再次提升節目及舞台效果! 讓大家再次更感受不一樣的現場氣氛。 繼續帶大家返回年少無憂的時光, 重溫每段友情、愛情、親情的感動。 一起加入嶄新的“齊跡”旅程,共同續寫感動! 共同與大家繼續邁向下一個奇跡!

亞洲青年管弦樂團35週年紀念巡演——2025西安音樂會|音樂會 | 西安音樂廳-交響大廳

來自亞洲的優秀音樂家將在2025年8月6日在西安音樂廳-交響大廳為您呈獻亞洲青年管絃樂團35週年紀念巡演的音樂盛會。這將是一場難得的音樂饗宴,讓您沉浸在音樂的海洋中。活動將於西安市雁塔區雁塔南路1號舉行,票價範圍從80元至380元不等。來自亞洲各地的優秀音樂家將聚集在一起,為觀眾帶來一場驚艷的音樂表演。這將是一個難得的機會,讓您感受來自亞洲的音樂魅力,不容錯過。走過來,盡情享受這場音樂盛會帶來的無限快樂!

鄧寓君·等什麼君“精炁神”2025巡迴演唱會 西安站|演唱會 | 星球工廠LIVEHOUSE

2025年8月9日,鄧寓君·等什麼君將在西安舉辦“精炁神”巡迴演唱會,地點位於西安市雁塔區的星球工廠LIVEHOUSE,地址在陝西省西安市雁塔區西影路466號量子晨產業園5號樓。此次演唱會的票價範圍從298元至388元不等。西安市的樂迷們將有機會欣賞到這場獨一無二的音樂盛宴,屆時屆,鄧寓君·等什麼君將帶來精彩紛呈的演出,讓觀眾沉浸在音樂的海洋中。這將是一個難忘的夜晚,不容錯過。

2025 陶喆 Soul Power II 世界巡迴演唱會-西安站|演唱會 | 西安奧體中心體育場

2025年8月16日,陶喆將在西安奧體中心體育場舉辦“2025陶喆Soul Power II世界巡迴演唱會-西安站”。這將是演唱會巡迴中的一站,讓西安的樂迷們有機會親眼目睹陶喆帶來的音樂饗宴。

在這場演唱會上,陶喆將呈現全新的表演場地型態,從室內唱向户外體育場,帶來更加震撼人心的視覺和聽覺體驗。演唱會的內容編制也將全面升級,讓觀眾能夠更加身臨其境地感受到“Soul Power”的音樂魅力。

除了陶喆本人的精彩演出,這場演唱會還邀請到了一眾優秀音樂人共同合作,包括音樂總監Fergus Chow貢多傑等。他們將共同打造一場讓人期待的音樂盛宴,讓觀眾們對音樂有更深層次的感悟。

如果您想感受2025陶喆Soul Power II世界巡迴演唱會在西安奧體中心體育場的震撼現場,門票價格將從380元到1380元不等。請密切留意陶喆官方平台公佈的售票訊息,抓住這難得的機會,與陶喆一同共度音樂之夜。

西安•山東省話劇院 曹禺經典話劇《雷雨》|話劇歌劇 | 陝西廣電大劇院

2025年8月16日,西安•山東省話劇院將在西安市陝西廣電大劇院上演曹禺經典話劇《雷雨》。這部劇將在西安市長安南路336號上演,觀眾可通過購票價格從80元至1020元的不同票價選擇欣賞這部備受推崇的經典作品。《雷雨》是一部劇情扣人心絃、深刻揭示人性的話劇,故事情節跌宕起伏,充滿懸疑和情感衝突,定會讓觀眾留連忘返。西安•山東省話劇院的演出必定會為觀眾帶來一場精彩震撼的劇院饗宴,讓人們沉浸在劇情中,感受戲劇的魅力,不容錯過。

時光代理⼈「M.O.D」LIVE|2025⾳樂巡演 西安站|演唱會 | 西演SPACE·塞斯拾陸

2025年8月17日,時光代理⼈「M.O.D」將在西安市新城區太華南路251號的西演SPACE·塞斯拾陸舉辦難得一見的LIVE音樂巡演。這場音樂盛事將帶來震撼人心的演出,票價介乎399元至499元之間,讓您盡情享受音樂的饗宴。西安站將成為這場巡演的一大亮點,勢必為這座城市帶來一場前所未有的音樂盛事。敬請期待時光代理⼈「M.O.D」LIVE|2025⾳樂巡演 西安站,感受音樂帶來的魔幻體驗。

8.22黴黴專場「Lover限定」Taylor Swift|黴粉狂歡音樂節|演唱會 | 西演SPACE·塞斯拾陸

8.22黴黴專場「Lover限定」Taylor Swift|黴粉狂歡音樂節將於2025年8月22日在西安西演SPACE·塞斯拾陸舉行。這場音樂節將為黴粉們帶來難忘的夜晚,票價從88元到188元不等。活動將在西安市新城區太華南路251號舉行,屆時livehouse將不設坐席。黴黴本人將不會到場,但粉絲們將有機會共同狂歡,感受Taylor Swift音樂的魅力。不容錯過的一場音樂盛會,讓我們一起共同慶祝Taylor Swift的音樂成就。

...